CASE #03茨城県シェアNo.1常陽銀行のウェブアクセシビリティを支援!デジタルチャネルの利便性向上へ

UTATAさんは

顧客の要望の一歩先を考えてくれる現実派チーム

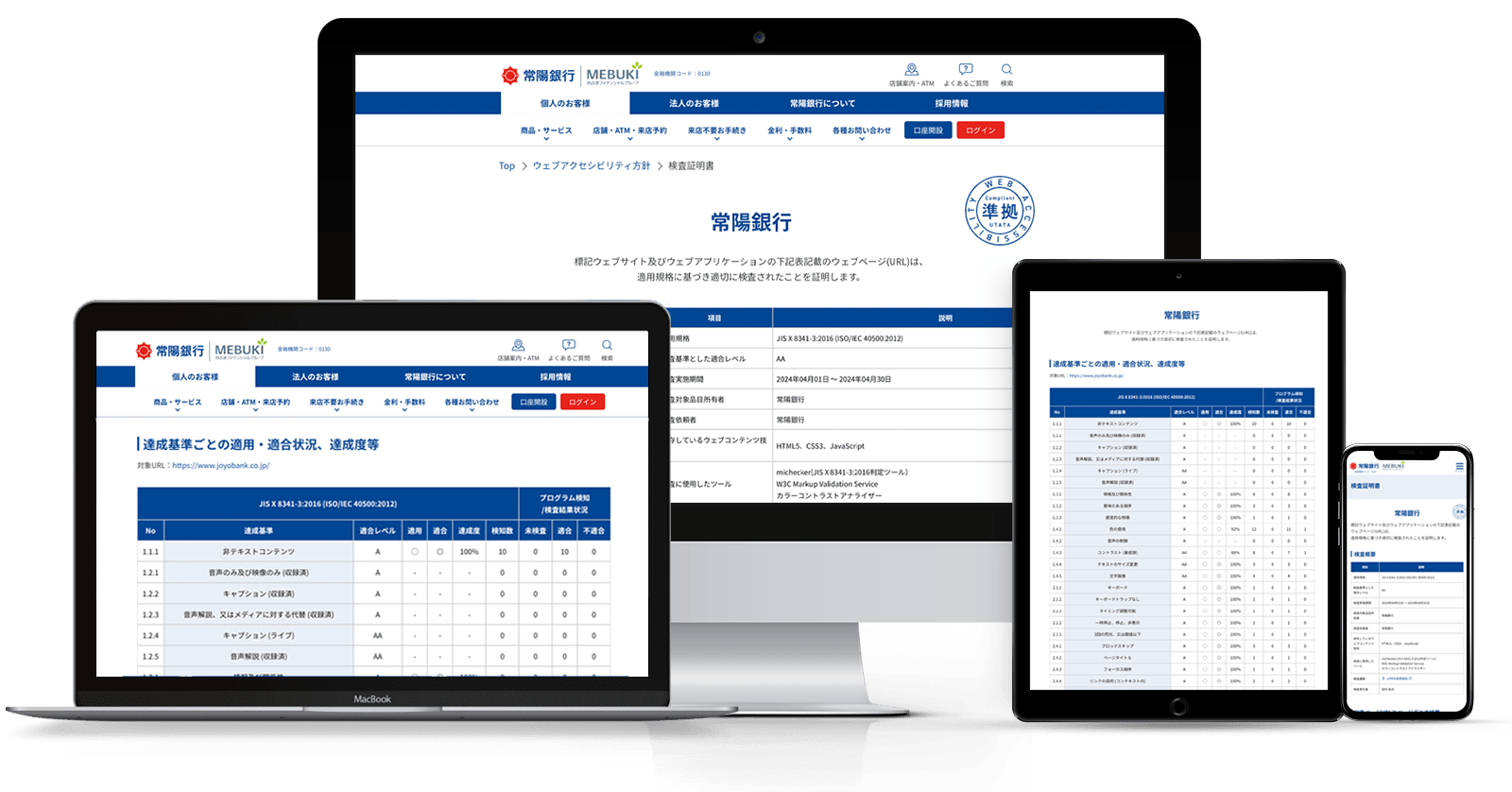

UTATAは2024年6月に公表された、株式会社常陽銀行の公式HPのウェブアクセシビリティ対応を支援させていただきました。

常陽銀行様は茨城県内の多くの企業がメインバンクとして利用している、地方銀行の中でもトップを誇る存在です。また2024年度には全国地方銀行協会の会長行を務めている銀行です。

日本では、2021年5月に改正障害者差別解消法が可決成立し法改正が行われました。これにより、事業者による障害者に対する合理的配慮の提供が努力義務から義務となり、ホームページにおいても合理的配慮(ウェブアクセシビリティ対応)が求められるようになりました。

そのため、常陽銀行様でもウェブアクセシビリティ対応の実施を検討することとなり、UTATAが支援させていただくこととなりました。

UTATAのウェブアクセシビリティ対応の詳細はこちらから

https://utata.co.jp/webaccessibility/

-

担当範囲

提案 / 要件定義 / ウェブアクセシビリティテスト / テスト結果に基づくサイト修正作業 / テスト結果公表のためのページ制作(設計・デザイン・コーディング・テスト) / ウェブアクセシビリティガイドライン制作

-

案件期間

2024年3月〜

課題

2024年4月に施行された「障害者差別解消法」により、これまで民間企業にとっては努力義務であった「合理的配慮」が2024年6月から義務化され、常陽銀行様のHPについても「合理的配慮」への対応が求められることとなった。

常陽銀行様では、既に一定の対応を実施している認識はあったが、明確な基準に基づいた評価や公表が行われていなかった。

また、評価や公表の方法について地方銀行では対応しているところが少なく、明確な合格ラインなどの規定が存在しない状況であった。一方で、全ページの対応には時間的・リソース的な限界を感じていた。

施策内容・効果

UTATAでは、常陽銀行様が抱える課題に対して、「必要十分な仕上がり」「予算」「スケジュール」の3つの視点からアプローチ。既存のHPのデザインテンプレートの範囲内でウェブアクセシビリティ対応を提案し実施したことで、JIS

X 8341-3:2016

の適合レベルAAに準拠し、予算内に収まりながらも、2024年6月からの合理的配慮の義務化に間に合うことができた。

また、その場限りでない継続的なウェブアクセシビリティ対応を実現させることが重要と考え、UTATAではウェブアクセシビリティガイドラインの制定を提案し作成。このガイドラインは、作成および常陽銀行様の行内イントラネットへの掲載からわずか1ヵ月ほどで、ガイドラインに基づくサイトの運用が浸透し、ウェブコンテンツに関わる方々が、ウェブアクセシビリティを他人事ではなく自分事として捉えられるようになった。

INTERVIEW

この度はウェブアクセシビリティ対応を推進された、株式会社常陽銀行の経営企画部 副部長兼DX戦略室長の丸岡様、経営企画部 副部長兼広報室長の樫村様、経営企画部 広報室係長の佐藤様にお話をお伺いしました。

経歴のご紹介

-

丸岡様:

経営企画部 副部長兼DX戦略室長。銀行全体のDX戦略立案や統括、各業務所管部の課題解決に向けたDX案件の伴走支援などに従事。UTATAメンバーとは常陽銀行の公式HPリニューアルプロジェクトでも協業。

-

樫村様:

経営企画部 副部長兼広報室長。広報関連の全体統括を行い、常陽銀行の取り組みを積極的に外部発信。ブランド価値向上に向け、日々奔走している。

-

佐藤様:

経営企画部 広報室係長。銀行関連の情報集約や広報関連の諸業務をこなしつつ、公式HPの全体管理やシステム対応等の企画・管理も手掛ける。

Section 01全国の地方銀行の先駆けとして、手探りの中ウェブアクセシビリティ対応を進める

2024年4月に施行された「障害者差別解消法」により、これまで民間企業にとって努力義務であった「合理的配慮」が2024年6月から義務化され、当行のホームページについても「合理的配慮」への対応が求められることとなりました。当行では、既に本対応をある程度実施していると認識していましたが、明確な基準に基づいた評価や公表が行われていませんでした。

評価や公表の方法について銀行界の対応状況を調査しましたが、地方銀行での対応はまだ少なく、正直なところ私たちもこのような対応に戸惑いました。

しかし、そんな戸惑いで二の足を踏むのではなく、「当行ホームページを閲覧いただいた全てのお客さまが不自由なくウェブ上で提供している情報にアクセスしご利用いただけるようにしたい」という考えから速やかに対応することを決めました。

全国の地方銀行の先駆けとして、手探りの中でウェブアクセシビリティ対応を進めることになりました。対応することを決めたのは良いものの、先ほど申し上げた通り、全国の地方銀行での対応はまだ少ないことや、改正障害者差別解消法におけるウェブアクセシビリティの基準が明確に定められていないことに頭を悩ませました。

加えて、方針や達成度合いを自分たちで決めなければならないということもあり、ウェブアクセシビリティに関する知見がない中で、これらを当行のリソースのみで実施することは現実的ではないと感じました。

そのため、何社か協力会社様にも声をかけていましたが、全ページの対応は時間的・リソース的にも難しく、その分費用もかかるため、なかなか始めることが出来ないでいました。

そんな中、当行のHPリニューアルプロジェクトでお付き合いのあった木島さん、田村さんが在籍しているUTATAさんであれば、当行HPの構造を理解されているため、最適なご提案をいただけると考え、広報室にご紹介いただきました。

実際にUTATAさんからのご提案は、そうした当行の課題感を的確に理解し、費用を抑えながら最適なスコープ範囲での対応をご提示いただき、そのご提案が選定の決め手となりました。

Section 02顧客の要望の一歩先を考えてくれ、現実的な提案をしてくれた

他社様からの提案では、概念的な話に終始してしまい、具体的な対応範囲について迷うものもあり、広報室としてはなかなかウェブアクセシビリティ対応を開始するまでには至りませんでした。

一方、UTATAさんのご提案は、スケジュールや顧客側(当行)のスキルレベル、対応リソースなどを十分に考慮し、現実的な対応プランを具体的に提示していただいたと考えています。

特に当行HPのデザインテンプレート(※1)に絞ってウェブアクセシビリティ対応を進めるというご提案は、当行HPを熟知しているUTATAさんだからこそできるものですし、当行HPのコンポーネント構造(各ページを部品化して他のページでも利用できる手法)を踏まえた対応範囲でしたので、普段HP運用に携わっている立場からすると非常に説得力がありました。このご提案から、単に対応範囲を絞るだけではなく、より進んだ視点での対応が必要であることに気付かされました。UTATAさんからのご提案は、当行が考えている視点の一歩先を考えてくださったと感じました。

おかげさまで、当初の予定通りにウェブアクセシビリティの対応を完了し、公表できただけでなく、最小限の範囲とはいえ必要十分な仕上がりとなり、満足できるクオリティで対応いただきました。

※1:デザインテンプレートとは、ウェブページ制作時に使用する「ページの雛形」を指します。特に大規模なサイトリニューアルの場合、1ページずつデザインを作成するとその分コストがかかり、スケジュールも長期化してしまいます。

そうならないために、全ページを一定の基準でタイプ分けし、それに合わせてデザインを作成することで、全ページのデザインを作成する必要がなくなり、コスト削減とスケジュール短縮が実現できます。

今回の常陽銀行様の場合、デザインテンプレートに絞ったウェブアクセシビリティ対応を行ったことにより、全ページのテストを行わずにサイト全体の修正点を明らかにすることが出来ました。デザインテンプレートがあることにより、サイトリニューアル以外の場面でも、コストとスケジュールを最小限に抑えることが可能になります。

Section 03一気通貫の体制が整っているからこそ、銀行として初めてのウェブアクセシビリティ対応をサポートできた

今回は当行として初めての経験で、ウェブアクセシビリティ対応と言われてもいまひとつピンとこず、分からないことだらけでした。対応している業者も存じてはおりましたが、テスト・実装・運用の説明が分断されており、理解がうまくできませんでした。

そういった中でもUTATAさんは、ウェブアクセシビリティ対応の工程を一気通貫で考え実行してくださり、かつウェブサイトの作り方にも詳しく、運用時に当行で対応することも含めて私たちの目線で説明してくれたのはすごく助かりました。

また、実際にやってみると、当行ホームページに訪れるあらゆる人を想定した機能についても勉強でき前向きに考えることができました。特に音声読み上げの機能や画像の代替えテキストを用意することなど、様々な方がコンテンツを閲覧できるようにする機能や工夫があることを知り、大変勉強になりました。

ウェブアクセシビリティ特有の用語や独特な表現がある中で、UTATAさんは初めての担当者でも理解できるよう丁寧に解説いただいたほか、ウェブアクセシビリティ対応において非常に重要な審査結果ページに使用するテスト結果のまとめ方も分かりやすく、ウェブアクセシビリティ対応をする前と後の対比が理解できました。

通常では要件定義はA社、アクセシビリティテストはB社、サイト設計・デザインはC社、実装・修正作業はD社というように、工程ごとに主として担当する会社が違ってくると思っていましたが、UTATAさんの場合は、要件定義からアクセシビリティテスト、テストの結果に基づくサイト修正作業、そしてウェブアクセシビリティテストの結果を公表するためのページ作成まで、すべて一社で完結させていたことに大変驚きました。

このような一気通貫で対応できる体制が整っているからこそ、スムーズな進行が実現できたのだと思います。

また、当行のウェブサイトに関わる業務の場合、現在のサイト運用を担当している当行関連会社である常陽コンピューターサービス株式会社とのコミュニケーションがどうしても発生してしまいます。

調整相手が増えることから、スケジュール面への影響が懸念されましたが、アクセシビリティテストの実施だけでなく制作面でも知見のあるUTATAさんだからこそ、スムーズに進められたと感じています。

Section 04ガイドライン策定からわずか1ヶ月足らずで、行内でのウェブアクセシビリティに対する関心が高まる

UTATAさんのご提案にはウェブアクセシビリティ対応が完了してからも、JIS基準に準拠したウェブサイトであり続けられるよう、サイト運用時に使用できるガイドラインの作成も含まれており、今回作成していただきました。

ガイドラインは行内のイントラネット上に掲示し、本部のウェブコンテンツ作成担当者がウェブアクセシビリティの基本を理解したうえで、関係各社と共通の理解を持ち、本ガイドラインに基づいた対応ができるようにしています。

このガイドラインがあることで、関係各社に対し、当行が求めるウェブアクセシビリティの規格を明確にすることができるようになったと思っています。

実際に行員の関心は高く、ガイドラインを作成して行内のイントラネットに掲載してから僅か1ヵ月ほどではありますが、ウェブコンテンツを作成する者から問い合わせを受けることが多々あります。担当者としては、行内の各部門の担当者においても本対応を他人事ではなく自分事として捉えられていることに安心しましたし、達成感がありました。

短期間でウェブアクセシビリティに対する関心が高まったことは、まさにUTATAさんのガイドラインのクオリティが高かったからこそですし、提案当初から運用までを見据えていたことに、UTATAさんの仕事に対する視座の高さを感じました。

Section 05「デジタルチャネルの利便性向上」に向けて、さらにサポートをいただきたい

当行は、めぶきフィナンシャルグループ(※2)全体の共通戦略として「DX戦略ロードマップ」を制定しており、この中で「デジタルチャネルの利便性向上」を大きな項目の1つとして掲げています。

今回UTATAさんにお世話になったウェブアクセシビリティは、単なる法対応ではなく、UI/UXの向上に向けた重要な取り組みの1つです。

オンラインチャネルは、お客さまのログデータが正確に把握できるため、お客さまが悩まれているポイントや、当行商品のお申込みに繋がった要因が分析できます。

こうしたデータは、対面取引のようなオフラインチャネルでも、お客さまが知りたい情報を知り、そのニーズに合わせた的確な提案を行う上で重要な材料になります。

このように当行は、オンライン・オフラインを別々のものとして区別するのではなく、双方の利点を活かし、欠点を補完し合うことで、最適な顧客サービスを提供していきたいと考えています。

今の時代に合わせた顧客サービスを提供するためにも、UTATAさんにはウェブアクセシビリティ以外の分野でも引き続きサポートいただきたいと思っています。

※2:「めぶきフィナンシャルグループ」は株式会社常陽銀行と株式会社足利銀行を傘下に持つ金融持株会社です。UTATAではめぶきフィナンシャルグループ様のウェブアクセシビリティ対応も実施しています。

現に他部署での取り組みにも関わってくださっていますが、他部署の行員からも「全ての施策に対して、表面的な提案だけでなく、プロの視点からアドバイスしていただけるので、大変勉強になる」、「施策ごとでなく、その周辺分野に至るまで複合的・体系的なアドバイスをしていただけるので大変ありがたい」という声を耳にします。

今回のUTATAさんとのウェブアクセシビリティ対応を通じて、専門的な知識がある集団が一気通貫で対応することで、コストを抑えつつも最短のスケジュールでJISの規格に沿った対応ができることを知りました。このような対応による効果は他の施策においても同様だと考えています。

広報室としては当行関連会社のウェブアクセシビリティを進めていくことを直近の目標としていますが、他部署の施策についても引き続きコストメリットを考慮しながら、安心安全で信頼できるアドバイスをいただけることを願っています。

株式会社常陽銀行

株式会社常陽銀行は、1935年に茨城県水戸市に設立された地方銀行です。現在、国内に182店舗、海外に4駐在員事務所を展開し、総資産は2024年3月末現在で約13兆円に達しています。地域経済の発展に貢献することを経営理念とし、法人向けコンサルティングやITサービスの強化に取り組んでいます。また、スマートフォンアプリを通じて利便性向上を図り、顧客のニーズに応じた金融サービスを提供しています。2024年度には全国地方銀行協会の会長行も務めている上位地銀の1つです。

https://www.joyobank.co.jp/